2021年是神經介入產品蓬勃發展的一年,去年冠脈支架的帶量采購完全壓縮了生產商的利潤空間,大量的冠脈支架廠家繼而開始尋找新的利潤增長點,許多廠家開始轉向神經介入、外周介入、結構性心臟病產品以及電生理產品方向。另外由于神經介入器械國產替代率低所以國內競爭者相對少,在國內還屬于業內公認的“藍海”市場,所以今年出現大量企業涌入神經介入器械的研發,從而改變了神經介入器械的競爭格局,據統計,國內神經介入領域至少已有24家創新企業、60家投資機構押注。

心腦血管疾病是我國居民的“頭號大敵”,根據《2018年中國腦卒中防治報告》顯示,2016年國內腦卒中患者數約1300萬,復發率約17.1%,每年腦卒中新發病例約200萬,且以每年8.3%增長,近10年來死亡率呈顯著上升趨勢。

神經介入作為腦血管病重癥的新興有效方法,相關器械耗材的需求量也在逐年增長。據統計神經介入市場規模從2015年的22億元增長到2018年的48億元,這三年復合增長率高達29.7%。

腦卒中是最常見的威脅生命的顱內血管疾病,包括受缺血或出血暫時或永久影響的大腦區域或發生病變的一根或多根腦血管的所有疾病。血管狹窄(狹窄)、血塊形成(血栓)、閉塞(栓塞)或血管破裂(出血)可能導致血液流動受限。腦卒中的發病率高且為死亡的主要原因,2019年,中國的腦卒中患者人數排名全球第一。神經介入手術是借助放射學及先進的圖像引導技術(如DSA)治療腦卒中的微創手術。其為一種先進的導管方法,迅速發展成為腦卒中治療方法,適用于缺血性腦卒中、顱內動脈狹窄及大多數類型的顱內動脈瘤。

介入治療在我國起步晚,但近幾年隨著我國心腦血管疾病發病人數和增加,國內介入器械的發展迅速加快,發病率的提升進一步推動介入治療的需求,粗略估算包括心臟、神經和腫瘤領域,預計未來國內介入器械的市場規模保守估計在數百億元以上。并且介入器械多為三類醫療器械,技術水平要求高,同時產品也有著較高的附加值,在這巨大的利潤空間的吸引下,有許多企業投入重金進入介入器械的研發市場。

在未開展冠脈支架集采之前,一臺冠脈支架植入手術,假設需一次性植入2個支架,支架以及導管等輔助器械的平均花費在3萬元,加上造影及手術費用總花費在3.5-4萬元左右,器械部分可以占到80%以上。但經過集采后,單個支架的費用不足千元,一臺相同的植入手術,可節省約3萬元。所以說集采實給老百姓帶來了實惠,不過民間也有聲音反應說支架價格下來了,可手術費用漲上去了,總費用還是沒有下降。不過這個話題不是本文討論的點,咱還是接著談介入器械的集采。

隨著全國骨科產品集采的落地,我們看到高值耗材集采政策也在進行合理的調整。與之前的冠脈支架集采不同,骨科耗材廠家中標概率更大、報價也更加合理。骨科耗材廠家的中標價格基本沒有觸及企業出廠價,且包含了企業的服務費用報價。這一轉變,對于廠商與臨床都更加利好。國家組織高值醫用耗材聯采辦招采組組長高雪在天津舉辦企業培訓會上明確表示,“不鼓勵企業無底線報低價,這是國家不愿意看到的,還是要讓企業有利潤”。

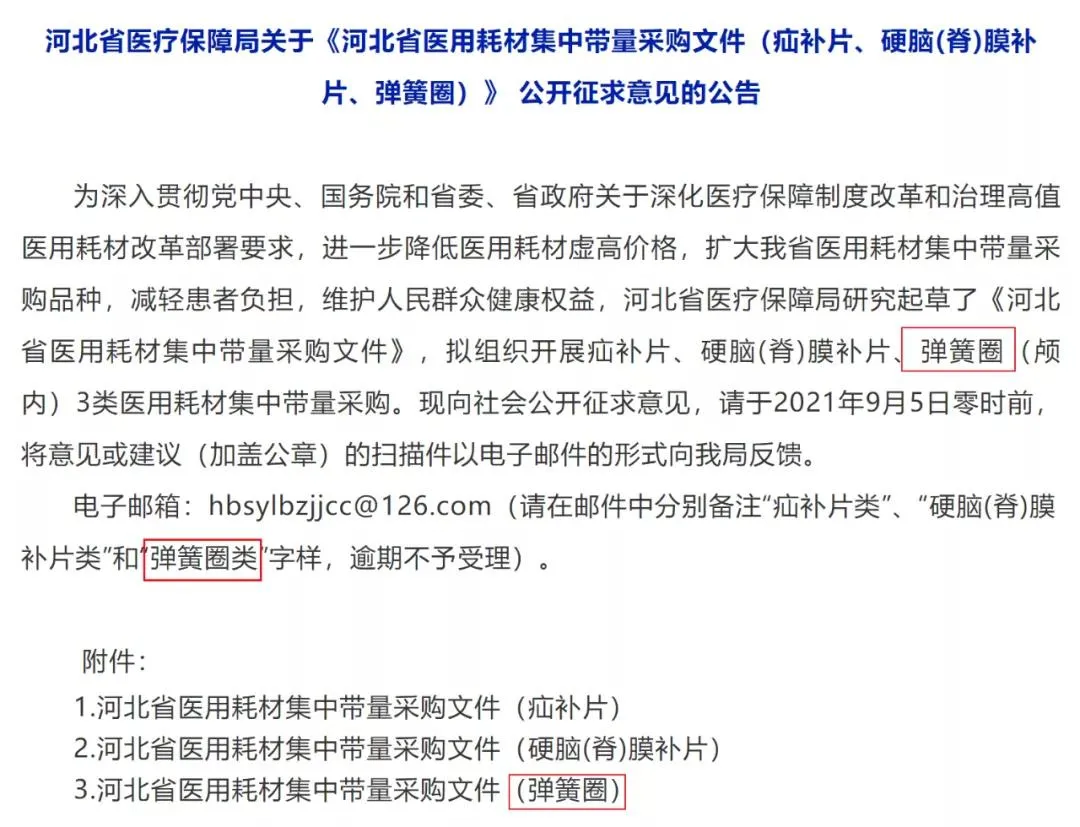

而今介入神經介入器械的集采也拉開了大幕,8月份,河北省醫保局對神經介入器械中重頭的彈簧圈正式帶量采購。

9月,浙江省藥品醫用耗材集中采購辦公室發布了第二批醫用耗材采購目錄,神經介入微導管赫然在列。

圖片

目前,國內神經介入器械市場中,跨國公司占據主導地位,國內企業的總體規模占比不大。對于廠商來說,保證一定合理的利潤空間,對于臨床使用來說,由于改善了冠脈支架僅關注價格導致企業供貨不積極、臨床服務不到位以及低價帶來的質量不過關等問題,集采已漸漸從“低價”向“質優且價廉”轉變,真正在解決臨床問題的同時實現醫保控費。

集采之下,藥械行業的洗牌,洗掉的不僅僅是醫藥仿制,更是洗出了醫藥創新!長期以來,我國藥械價格虛高問題嚴重,常用藥價格高達國際主要國家平均價格的2-3倍,很大部份費用發生在生產運營方面,主流醫藥企業銷售費用占銷售收入比重近40%,這樣的結果既加重了群眾和醫保基金負擔,助長了行業不正之風,也制約了醫藥衛生產業高質量發展。開展集中帶量采購改革的初衷,就是把藥械虛高的水分擠出去,促使藥價回歸合理水平,降低群眾費用負擔,使患者用得起藥。其次幫助國內藥械企業完成國產替代,提高市場份額,迫使國外強勢藥企讓利或讓出部分市場份額。